Luzarches

Asnières-sur-Oise

7.Index et bibliographie: - Châteaux forts et

7.Index et bibliographie:

- Châteaux forts et féodalité en Ile de France du XI au XIIIs: André Châtelain - 1983.

- Le patrimoine des communes des Yvelines: FLOHIC - 2000.

- Guide DESLOGIS-LACOSTE "Yvelines" 78: Michel de le Torre - 1992.

- Le guide du patrimoine "Ile de France": J-M Perouse de Montclos - 1994.

- L'Ile de France des châteaux forts: Christian Corvisier - 2004.

- Ile de France Gothique 2 "les demeures seigneuriales": Jean Mesqui - 1988.

- Histoire de Neauphle le Château et de ses environs du XIs à nos jours: Alfred Prud'homme - 1902 (red. 1990).

Débat : Vos avis et sentiments nous intéressent

Débat :

Vos avis et sentiments nous intéressent !!! Soutenez-nous dans notre action de préservation du patrimoine médiéval "castral".

Découvrez les informations récentes en cliquant sur la photo suivante :

Des travaux d'aménagement et des fouilles préventives, conduites par l'organisme agréé EVEHA (délégation DRAC / SRA) sont actuellement en cours sur le site de l'ancienne forteresse de Montmorency (95, Val d'Oise).

Sur l'emplacement de l'ancien donjon roman (Tour Trompette dans les textes), des aménagements sont prévus. Il se pourrait que certaines structures médiévales non-protégées puissent être touchées... quand les pouvoirs en place nous assurent le contraire...

Les travaux commencent début Juillet 2010.

Petit aperçu des différents travaux de

Petit aperçu des différents travaux de l'association :

Conception : Franck FAUPIN & Olivier NICOLAS

__________________________________________________

Site Internet (en construction)

__________________________________________________

Recensement Forteresses de France

__________________________________________________

Forteresses de Basse-Normandie

__________________________________________________

Forteresses de Bretagne

__________________________________________________

Forteresses du Val d'Oise

__________________________________________________

Samedi 10 Avril 2010 Visite Guidée Costumée

Samedi 10 Avril 2010

Visite Guidée Costumée exclusive :

"Sur les traces des Comtes de Beaumont, Grands Chambriers de France"

Itinéraire d'Asnières-sur-Oise à Beaumont-sur-Oise

Tarif : 6€ / personne, gratuit pour les adhérents à l'association FORTERESSES

Au programme :

10H30

Découverte de la Motte castrale d'Asnières-sur-Oise

commentée par Mr Olivier NICOLAS, de l'association FORTERESSES

Rendez-vous à 10h-10h15, sur le parking de l'église d'Asnières

12H00

Déjeuner sur le site de la Motte de la Forêt de Carnelle

Prévoir un pique-nique

14H00

Découverte du Château de Beaumont-sur-Oise

commentée par Mr Christophe TOUPET,

Archéologue du Département et Conservateur en Chef du Patrimoine

Rendez-vous vers 13h45 place du Château

Chevreuse, l'apogée des donjons romans barlongues,

CHEVREUSE

Ou l'apogée des donjons romans barlongues

La région entre Montfort et Rochefort tome VI

I Situation géographique :

II Contexte géopolitique et historique :

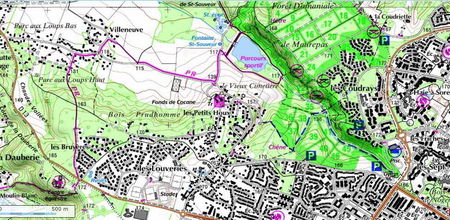

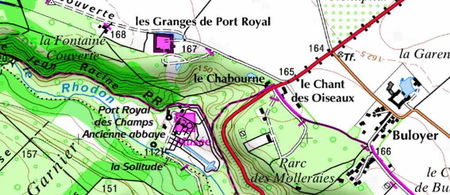

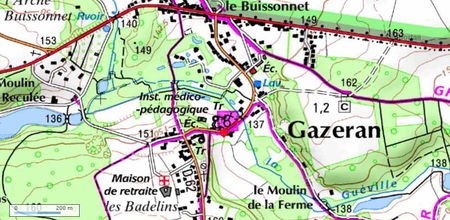

La ville de Chevreuse se situe à la limite du département de l'Essonne, dans la vallée de Chevreuse, sur les bords de l'Yvette, juste avant la confluence avec le Rhodon, à 28 km au Sud-Ouest de Paris. Le territoire communal est inclus dans le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, dont Chevreuse héberge le siège. Chevreuse est la dernière commune de la vallée à être incluse dans l'unité urbaine de Paris, en allant vers l'Ouest. Le centre ville, édifié dans le bas de la vallée, est surmonté sur son flanc nord par le château de la Madeleine. L'Yvette est la principale rivière de Chevreuse. Elle traverse la ville d'ouest en est. Elle prend sa source à Lévy Saint Nom et se jette dans l'Orge à Epinay sur Orge.

Le nom de « Chevreuse » évoque un pays de chèvres ou de chevreuils. Le village est mentionné dès 980 dans une bulle du pape, sous le nom de Cavrosa. Nommée en 1228, Caprosia Dista Quisa Caprosa à cause de la quantité de chèvre qu'il y avait en ce lieu d'après l'appendice de Guillaume de Nangis. Au moyen âge, c'était un bourg de la prévôté et de la vicomté de Paris avec titre de Baronnie, seigneurie possédée par une branche de la maison de Montmorency. Vers l'an Mil, les terres de Chevreuse et de Montlhery sont inféodées par l'évêque de Paris à Thibaud File Etoupe, ce presonnage est à l'origine d'une dynastie de seigneurs indociles, qui ont dominé jusqu'au début du XIIs le Sud de l'Ile de France, par la possession des seigneuries de Montlhéry, Rochefort et Chevreuse. L'histoire de Chevreuse remonte sous le règne de Robert le Pieux, c'est à cette époque que les sires de Montlhéry se construisirent une formidable résidence sur le plateau de la madeleine qui domine de 90m la plaine actuelle de Chevreuse. Les premières traces écrites du château sont de 1024 par Millon Ier sire de Chevreuse, mort lors de la première croisade. Cette première mention n’indique cependant pas que la place n’était pas plus ancienne, mais c’est la seule trace existante irréfutable. Il existe notamment un certain Thibault File-Etoupe juste avant Millon Ier, mais sans aucune exactitude. Le château à cette époque n’existait pas, au mieux il y avait une batisse renforcé pour éviter les attaques de brigands, mais encore là peu d’exactitude. Sa construction a commencé entre 1030 et 1090. Elle a été commandée par Gui Ier, seigneur de Chevreuse. Il s'agissait de défendre la ville de Chevreuse, victime de pillages. Vers 1075, Gui Ier construit le premier Donjon il faut dire que l’emplacement est stratégique : il surplombe une bonne partie de la vallée de l’Yvette et possède plusieurs cours d’eau (appelé ru ) élément très important pour l’époque. La vallée faisait la jonction entre la Normandie et la France et permettait notamment le passage entre la vallée de la Seine et celle de la Loire, dont notamment en direction de Chartres. L’aspect résidentiel et de défense ressemble peu à ce que nous pouvons voir aujourd’hui, même si le donjon actuel reprend quelques formes, mais relativement quand même bien éloigné. Le donjon de cette époque avait une particularité plutôt futée : au lieu d’avoir une entrée au rez-de-chaussée, l’entrée principale se faisait au premier étage accessible avec une échelle et/ou un escalier de bois, permettant de surplomber et de résister à un siège. Au XIe siècle, le donjon n'était sans doute entouré que d'une palissade en bois qui ne fut remplacée par des murailles de pierre qu'au XIIe siècle. En 1108, Louis VI le Gros, assiège le château, mais ne réussira pas à l’envahir. En 1120, construction de l’Aula castrale qui est une sorte de grande maison seigneuriale composé d’un étage et d’une ou plusieurs grandes salles où les seigneurs vivaient et surtout profitait d’une vie souvent bien arrosée (elle comportait la salle de reception et les chambres), elle disparaîtra vers le XVe siècle. En 1140 sous le règne de Milon III, une partie de la forêt avoisinante du château est coupée pour permettre l’extension et d’assurer une plus grande défense. On est dans une époque où les moyens guerriers tant en défense qu’en attaque se développent ardemment. Milon III fut l'ambassadeur de Louis VII auprès de l'empereur de Constantinople en 1146 et mourut en 1150. En 1192 Gui III de Chevreuse rentrent avec Philippe Auguste de la croisade et fait des dons à la maison templière de la Villedieu de Maurepas. Son fils Gui IV fut retenu captif lors d'une croisade avec Amaury V de Montfort en 1239. Libéré, Gui IV seconda Saint Louis à la bataille de Taillebourg en 1242 avant de mourir en 1263. Les enceintes du château subiront divers changements radicaux, composé au départ de terre plein , vers le XIIIe siècle les premières murailles sont construites. En 1263, Hervé de Chevreuse frère de Gui IV, seigneur de Maincourt hérita de la seigneurie. En 1272, quelques années après la mort de Saint Louis à Tunis, Anseau de Chevreuse sera nommé maréchal de Sicile et c'est probablement sous son règne que d'importantes modifications furent apportées au château, avec notamment la construction de mâchicoulis. Il se mit au service de Philippe le Bel et fut grand Queux de France et porta l'oriflamme avant de mourir en 1304, étouffé dans son armure au cours de la bataille de Mons en Puelle. La seigneurie passa ensuite par les femmes d'Amboise puis de Trie avant d'être vendu. En 1356, le château change de mains : Ingerger le Grand, seigneur de Chevreuse et d'Amboise, lors de la bataille de Poitiers, est fait prisonnier et envoyé en Angleterre. Il est contraint de vendre son domaine pour payer sa rançon. Le futur Pierre de Chevreuse le rachète en 1366. Les fortifications existantes sont grandement améliorées en 1370 sous les règnes de Charles V puis de Charles VI en 1384, qui financent les travaux grâce aux impôts royaux (100 francs or de l'époque). L’enceinte du château bénéficiera d’une extension importante, puisque tout le village sera entouré d’une fortification. Le château, celui que nous connaissons aujourd’hui, se renforcera avec la création de mâchicoulis sur arcs et d’une fortification totalement renouvelée pour faire face aux progrès constants des nouvelles machines de guerre. En 1417, la coalition dirigées par le duc de Bourgogne Jean sans Peur , les forces anglaises et bourguignonnes attaquent le château et s’en emparent et c’est seulement en 1438 que les forces royales françaises reprendront le château. En 1440, Nicolas baron de Chevreuse et arrière petit fils de Pierre, devient propriétaire du château. Les travaux de réparation et de renforcement sont achevés sous Louis XI (1461-1483). Tout comme le château, la ville est elle aussi fortifiée : on construit un nouveau rempart crénelé haut de 3,50 mètres et muni de tourelles. Les défenses sont complétées par un fossé 15 mètres.

A la renaissance en 1543, la baronnie de Chevreuse, érigée en duché par François Ier, est offerte par ce dernier à sa favorite Anne de Pisseleu. En 1551, Dampierre et le duché de Chevreuse sont achetés par Charles de Guise, cardinal de Lorraine et archevêque de Reims. Dampierre devient la résidence des ducs de Chevreuse. En 1589 Occupation du château par les troupes de la Ligue. Au XVIIe siècle, vers 1661, Jean Racine supervisa des modifications du donjon; le chemin qui va de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs jusqu'au centre-ville de Chevreuse en passant par le château de la Madeleine a été baptisé de son nom. En 1663 Le duc de Luynes se verra offrir le château par la duchesse. En 1692, Louis XIV, comme à son habitude, impose l’échange du château contre le comté de Montfort dans le but d'agrandir son parc de Versailles. Un an plus tard il cèdera ces terres aux Dames de Saint-Cyr, auxquelles ce domaine appartient jusqu'à la Révolution. En 1755, la chapelle de la madeleine sera détruite sur ordre de l’archevêque de Paris. La révolution bat son plein et en 1793, comme beaucoup d’autres biens, il sera confisqué comme bien national. En 1823 le château est transformé en ferme et en 1853 le duc de Luynes achète les ruines de la haute cour. Mr Goupil achète le château en 1978 et le revendra en 1981 au Conseil général des Yvelines.

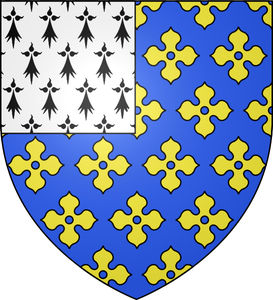

Les armes de Chevreuse se blasonnent ainsi : D'argent, à la croix de sable chargée de cinq molettes d'éperon d'or, cantonnée de quatre lionceaux d'azur.

Notes sur les seigneurs de Chevreuse: Les sires de Chevreuse figurent souvent dans l'histoire comme guerriers et négociateurs, ils avaient le singulier privilège de porter sur leurs épaules l'évêque de Paris, le jour de son intronisation solennelle.

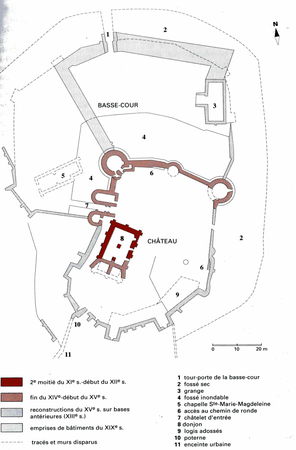

III Plan des lieux :

a) Vers 1120:

b) Vers 1450:

c) Entre 1700 et 1990:

IV Descriptif du site:

1.Le château fort de la Madeleine

1-1) Le site

L'abbaye Saint-Saturnin existe déjà en 975. Son histoire est tributaire de l'évolution du château féodal de la Madeleine et de ses propriétaires successifs, parmi lesquels la famille de Chevreuse, Charles de Lorraine ou le duc de Luynes. La construction de La Madeleine s'inscrit dans le cadre des luttes féodales, notamment pour résister à l'expansion des Capétiens à partir de Paris. Dès le milieu du XIIe siècle, les Chevreuse sont ralliés à la monarchie et accompagnent les rois lors des croisades. Les fouilles réalisées entre 1979 et 1994 par le Service archéologique départemental ont révélé les nombreuses étapes de construction de cet édifice. Le donjon était à l'origine plus long et plus haut. Un mur de pierre sèche, élevé sur un talus de terre, précédait l'enceinte en pierre. Au XIIe siècle, un grand bâtiment, aujourd'hui disparu, est construit à côté du donjon. Il s'agit probablement de l'aula, où le seigneur rendait la justice et accueillait ses hôtes. L'enceinte en pierre, construite à la fin de ce siècle, est remaniée à maintes reprises. Les travaux les plus importants sont effectués dans les années 1370 par Pierre de Chevreuse, qui fait notamment édifier, dans des blocs de meulière, le rempart nord et ses tours circulaires. Dans les années 1440-1450, Nicolas de Chevreuse relève le château des ruines de la guerre de Cent Ans. Il fait reconstruire le châtelet d'entrée à pont-levis et les tours carrées qui dominent la ville et ajouter des bâtiments d'habitation sur le front sud de l'enceinte. Le château doit son nom à sainte Marie Madeleine à laquelle étaient dédiées deux chapelles seigneuriales aujourd'hui disparues. Restauré en 1988 par le Conseil général, qui en est propriétaire, le château abrite la maison du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Il est alors possible de visiter gratuitement (pour l'ensemble du château) quelques pièces et couloirs où une exposition retrace l'histoire du château.

Les vestiges intacts sont les suivants :

une enceinte basse avec porte, contreforts et reste de guérite;

une enceinte complète avec deux tours carrées à l'est, face au village ;

la porte principale du XVs, entourée de deux tours refaites dans leur partie haute. Le fronton en pierre s'est écroulé et a été remplacé par un linteau en bois ;

trois tours rondes dont l'une est semi-circulaire, une surmontée d'une tourelle de guet et une ouverte à la gorge;

un donjon dont il reste de petites fenêtres ou ouvertures du XIe siècle et sur l'autre façade des fenêtres du XIVe ou du XVe siècle, intérieur avec pilier central en cours de restauration;

un puits du XIVe siècle avec sa margelle gouttière;

des mâchicoulis sur arcs bandés du XIVs, au sommet des remparts;

les salles basses des logis XVIIs sur base plus ancienne, démolis lors de la création de la maison du parc régionnal;

Une poterne donnant vers la ville.

1-2) La basse cour

a) L'enceinte basse:

La basse cour du XIIs devenu trop juste fut aggrandie au XIVs

Les lices:

Le mur à contreforts "Les Braies":

La guérite:

b) La porte basse:

c) Les fossés:

- En eau et Sec

- Digues Nord et Ouest

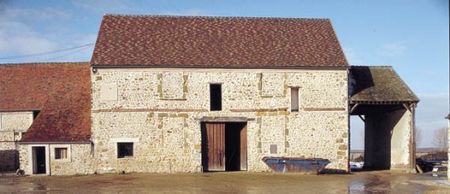

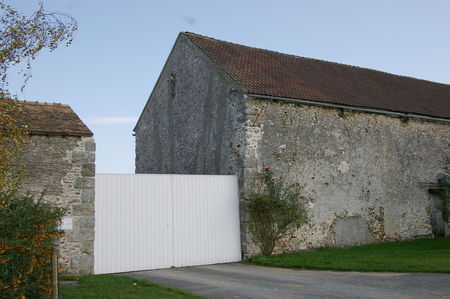

d) Les communs: la grange du XIVs:

Seule la Grange à l'Est est d'époque, elle date de la fin du XIVs car le reste des bâtiments ont été refait en 1726 car ils menaçaient de tomber en ruines.

e) La chapelle Sainte Madeleine:

La chapelle Sainte Madeleine, dont l'entretien relevait du chapelain, étant presque en ruines en 1755, fut démolie sur ordre de l'archevêque de Paris.

1-3) La haute cour

a) Les fossés:

b) L'enceinte haute:

Enceinte en partie du XIIs, épaulé de tours semi circulaire, découvertent lors de fouille du château.

c) Le chatelet XIV-XVs:

La porte du XIVs était protégée par des douves où l'eau était retenue par une digue et servait sans doute aux usages domestiques. Un ponts-levis permettaient la circulation des véhicules et des piétons. En 1711, pour donner accès aux charettes du fermier, la double porte piétonne et cavalière du XVs, située entre les 2 tourelles Ouest, est abattue avec le mur qui la surplombe. Chaînages, jambages en grès, déblais sont jetés dans le fossé comblé à cette occasion, faisant disparaître le pont dormant. Le passage attenant à l'ancienne chapelle disparue est aussi élargi pour faciliter l'accès depuis l'ancienne basse cour aux chariots du fermier. La porte est en partie refaite après 1988 (voûte).

d) Les machicoulis du XIIIs:

e) La tour des gardes ou de Bretagne:

Cette tour "donjon du XIVs", a 4 étages couverts de voûtes d'ogives à pîles centrale, elle est habitable en autonomie, grâce à sa tourelle d'escalier en vis et ses latrines hors d'oeuvre. Cette tour possède des caves du XIIIs.

- L'intérieur:

f) La tour Du Gesclin:

Cette petite tour du XIVs ouverte à la gorge, n'a peut être été fermée sur cour qu'au XVs.

g) La tour Charles V:

Cette tour du XIVs, non voûtée, était pourvue d'un escalier en vis, de cheminées, de latrines et d'un étage supérieur ceinturé par le couronnement à mâchicoulis.

h) La cour:

i) Le puit:

Ce puits du XIVs, profond de 85 mètres, équipé d'une margelle creusée en gouttière, était destiné à assurer l'approvisionnement en eau des habitants du château en cas de siège.

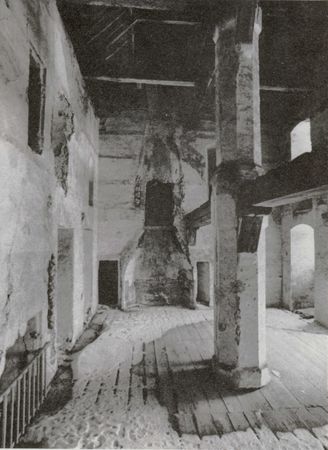

j) Le donjon barlongue XIs:

Cette tour barlongue à contreforts plats, qui constitue l'élément principal du système de défense du château, mesurait 27 mètres de long (3 travées) sur 12m de large (2 travées) au XIe siècle. Les 4 contreforts sur la longueur et les 3 sur la largeur ont une taille moyenne de 1m de large pour 0,50m de profondeur.

Un contrefort est construit au XIVe siècle, après la destruction de la partie méridionale, le donjon est raccourci de 10m en longueur et le mur de refend devient mur de façade Sud. L'accès à la grande salle du premier étage se faisait au moyen d'une échelle, le rez-de-chaussée obscur servait de cellier. Le second étage servait de salle et de chambre (présence d'une cheminée) pour les dames, le troisième était occupé par les soldats. Des aménagements intérieurs d'origine, on reconnaît une pîle carrée délestant le plancher de l'étage, les pîles octogonales qui la surmontent aux étages supérieurs semblent plus tardives. La porte s'ouvrait au premier étage à l'Est, une vis dans le mur Ouest reliait la salle basse à l'étage, un escalier droit à l'Est reliait le premier niveau au second. On voit des baies cintrées, des latrines débouchant à l'Ouest (dans les fossés du XIIs).

L'intérieur a été redivisé au XVs et ses étages ne correspondent pas à ceux beaucoup plus haut sous plafond du XIs, de nouvelles fenêtres furent perçées (à meneaux) suite à la transformation du donjon défensif en lieu résidenciel. En 1717, le conseil des dames de Saint Cyr pense qu'il conviendrait de démolir le donjon tout à fait inutile, decision qui n'est pas appliqué. Un toit en batière a été construit en 1732 en remplacement du toit à 4 pentes pour sa transformation en silo à grains, reduisant ainsi le donjon d'un niveau. En 1733, son mur côté ville s'effondre entièrement et sera reconstruit moins épais avec un contrefort extérieur et un pilier butant à l'intérieur. Il semblerait que le donjon a été partiellement restauré au XIXe siècle. Les dernières modifications datent du XXe siècle. Des pièces de monnaies datées de 1030, découvertes en cours de fouille daterait le donjon de cette époque.

- L'intérieur du donjon:

k) Le logis et ses salles basses:

Les logis du XVIIs sur base plus ancienne, ont été démolis en 1988 lors de la reconversion du château en maison du parc. On voit de nos les restes en sous sol de 2 salles basses avec leurs couloirs d'accès du XVs.

- Salles basses:

l) La Poterne du XIVs:

m) L'Aula du XIIs:

L'aula, grande salle accueillant les manifestations de la puissance seigneuriale, est construite par Milon III au XIIs et démolie au XVs. Aujourd'hui, ne subsiste à l'Est de la haute cour qu'un mur percé de 2 fenêtres séparant la haute cour de la basse cour.

n) Les machicoulis sur arcs bandés du XIVs:

o) La Tour de Seigneur début XVs:

p) La Tour de la Châtelaine début XVs:

q) La tour contrefort:

r) La tour du batailleur:

2.L'enceinte urbaine XII-XVIs

2-1) Le site

2-2) Le Mur d'enceinte

Enceinte des XV-XVIs visible dans un champ, en contrebas du château, prés d'une tour circulaire. Amorce du mur d'enceinte du XIVs entre le château et la ville et XIIs autour du prieuré.

a) L'enceinte du XIIs et sa porte fortifiée "Enclos du Prieuré":

b) L'enceinte du XIV "Raccordement au Château":

c) L'enceinte des XV- XVIs et ses tours à canonnières "Jardin des potagers":

2-3) Les portes

Reste visible de l'enceinte urbaine du XIIs et des vestiges d'une porte prés du Prieuré Saint Sauveur.

2-4) Les tours

Deux enceintes successives, raccordées au rempart du château, clôturent la ville ancienne. La première, construite entre 1380 et 1420, et la seconde, élevée entre 1562 et 1598, englobent la rivière Yvette et les jardins potagers au sud. Les sept portes ont disparu. Seuls subsistent des pans de murs et des vestiges de tour, parmi lesquels cette tour ronde située à proximité de l'ancienne Porte de Paris.

3.Le Prieuré Saint Saturnin

3-1) Le site

Le prieuré du XIs, subit de graves dommages lors de la guerre de Cent Ans. Plus tard, il est partiellement démoli à cause du percement d'une ruelle rejoignant l'église. Après la Révolution, il est utilisé comme chai puis comme école communale. Il a été récemment restauré. La structure intérieure initiale, avec ses voûtes d'ogives, ses colonnes octogonales et ses chapiteaux, demeure intacte.

L'église du XIIIs attenante au prieuré, pourrait dépendre de celui-ci. L'édifice primitif a été remanié à plusieurs reprises au cours des siècles. Le clocher date du XIIIe siècle, la nef gothique est flanquée de collatéraux repris, ainsi que le choeur, au XVIe et au début du XVIIe siècles. La flèche est ajoutée à la fin du XIXe siècle. Après l'affaissement de plusieurs piliers, en 1949, la population s'est mobilisée pour empêcher la démolition préconisée et assurer la sauvegarde de l'ensemble.

a) La chapelle du XIIs:

b) Les bâtiments conventuels des XII-XVIs:

c) L'enceinte et la porterie:

4.Le maison du Prévost ou "des Bannières"

4-1) Le site

En 1188, le bourg de Chevreuse obtient le droit d'élire un prévôt et des échevins (conseiller municipal). Dans cette maison du XIVs, le prévôt de Chevreuse percevait les droits de banalités, ou droits baniers, dus pour l'utilisation du moulin, du pressoir ou du four du seigneur. L'escalier est logé dans une tour polygonale hors oeuvre, selon un dispositif rarement employé dans le département. Cette maison est percée de larges fenêtres à meneaux et pommelle octogonale. Les caves profondes de cette maison communiquent dit on avec le château.

5.Index et bibliographie:

- Châteaux forts et féodalité en Ile de France du XI au XIIIs: André Châtelain - 1983.

- Le patrimoine des communes des Yvelines: FLOHIC - 2000.

- Guide DESLOGIS-LACOSTE "Yvelines" 78: Michel de le Torre - 1992.

- Le guide du patrimoine "Ile de France": J-M Perouse de Montclos - 1994.

- L'Ile de France des châteaux forts: Christian Corvisier - 2004.

- Ile de France Gothique 2 "les demeures seigneuriales": Jean Mesqui - 1988.

- Histoire de Neauphle le Château et de ses environs du XIs à nos jours: Alfred Prud'homme - 1902 (red. 1990).

- Un village nommé Breval: Georgette Aucher - 1979.

- L'Ile du fort de Meulan et petite histoire des rues de Meulan: Madeleine Arnold Tétard - 1997 et 2006.

- Mantes médiévale "la collégiale au coeur de la ville": Agnès Barruol & Nicolas Faucherre - 2000.

- Histoire de Mantes et du Mantois à travers chroniques et mémoires des origines à 1792: Marcel Lachiver - 1971.

- Donjons romans des pays d'Ouest: André Châtelain - 1973.

- Châteaux forts "images de pierre des guerres médiévales": André Châtelain - 1983.

- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome I "Les organes de la défense": Jean Mesqui - 1991.

- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome II "La résidence et les éléments d'architecture": Jean Mesqui - 1993.

- Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen en France: Charles-Laurent Salch - 1979 (red. 1987).

- Dictionnaire des châteaux de France "Ile de France": Yvan Christ - 1978.

- Demeures médiévales "coeur de la cité": Pierre Garrigou Grandchamps - 1999.

- Les Cisterciens: Julie Roux - 2003.

- Pour comprendre les monuments de la France: J.A. Brutails - 1997.

- L'héraldique: Claude Wensler - 1997.

Maurepas et la Villedieu, donjon circulaire du XII, Tome IV

MAUREPAS

La merveille des merveilles

Et la commanderie Templière de VILLEDIEU

Les Donjons circulaires du XIIs, Tome IV

I Situation géographique :

II Contexte géopolitique et historique :

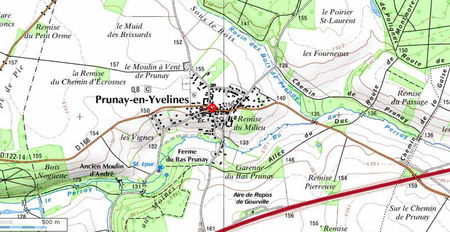

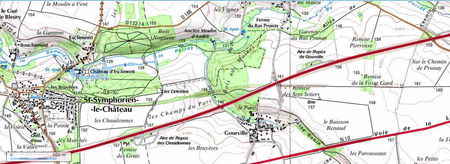

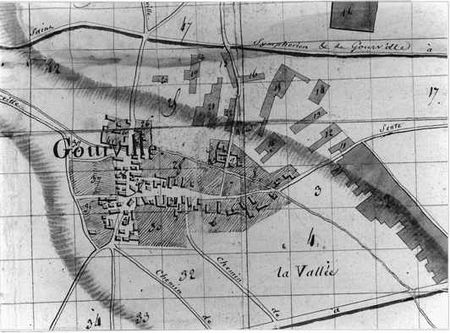

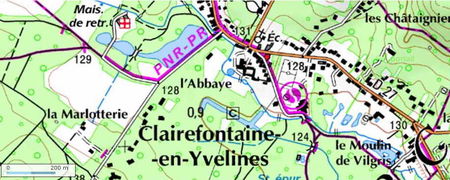

La commune est située à 20 km environ au nord de Rambouillet, en bordure de la route nationale 10. La commune est assez boisée : une forêt domaniale, une forêt privée (le Bois-Prudhomme) et un petit bois transformé en square urbain (le Bois de Nogent).

Le nom de la commune vient du latin Mala Repasta, devenu Malrepast au début du Moyen Âge, puis finalement Maurepas à la Renaissance. Certaines sources traduisent Mala Repasta par mauvais passage, d’autres par mauvaise pâture ou encore mauvais repaire, un endroi ou on est mal reçu (type Malmaison) comme une mauvaise auberge. Endroit peu hospitalier ou l'on fait maigre chair; ce lieu viendrait de ce que les voyageurs qui passaient par là, en raison de la pénurie du lieu, trouvaient en cette châtelellenie, un pauvre logis et une pauvre table, d'ou Mal-Repast, Maurepas, Malmaison ou Malataverne. La tradition locale privilégie la dernière traduction, arguant du fait que le château a été effectivement un mauvais repaire car occupé par des brigands au XVe siècle. Cette explication repose cependant sur un anachronisme, car le nom est attesté dès le VIIIe siècle (donation de Pépin le Bref). L’hypothèse mauvais passage renvoie à d’autres toponymes lié aux voies gallo-romaines : le nom Maurepas (ou encore Le Maupas) correspond souvent à la traversée d’une zone de marécages ou à un franchissement à gué difficile (cf. le quartier de Maurepas à Rennes), ce qui est cohérent avec la géographie locale. Cette châtellenie était peu distante de celle de Chevreuse, de Neauphle le Château et aux terres du comté de Montfort.

Après le départ des romains, les périodes d’invasion se succèdent, dont celles des normands. Pour se défendre, les paysans se regroupent sur de la butte qui domine la vallée. Les terres appartiennent alors au roi de France. Pépin le Bref les donne à l’abbaye de Saint-Denis en 768. Les terres de Malrepast appartiennent alors à l'abbaye de Saint Denis. Face au danger Normand, l'abbé décide de céder la châtellenie à une famille du terroir, capable de la défendre efficacement. Cette famille prend alors le nom de la terre (Malrepast), tandis que les paysans se regroupent autour de la demeure des Malrepast et qui devient le vassal du seigneur de Chevreuse. Progressivement, l´ancienne demeure de bois est remplacée par un château de pierre, plus à même de résister aux invasions, aux pillages ou aux incendies. Vers 1060, sous le règne de Philippe 1er, le seigneur de Malrepast est le vassal du seigneur de Chevreuse, dont le suzerain est le seigneur de Choisel. Il doit donc aider le seigneur de Chevreuse à rendre justice, à faire la guerre et partir en croisade à ses côtés. Il doit participer au financement du mariage de la fille de son suzerain, à la dotation du fils qui entre en chevalerie, de la rançon en cas d’emprisonnement. En 1122, Milon de Mal-Repast est seigneur du lieu, son fils Simon est tué en 1176 par Simon de Neauphle. En 1205, Guillaume seigneur du lieu et sa femme Marie font des donnations. En 1212, le seigneur Richet de Mal-Repast et sa femme Aveline font des donnations aux templiers. En 1227, Nicolas de Manon est seigneur de Maurepas et avec sa femme Alix, ils font également des donnations aux templiers, dont "la moitié de la forêt de Maurepas".

Seigneurs connus de Maurepas: 1237, Milon II de Mal-Repast - 1254, Guyard de Montjoie - 1255, Aimotès de Maurepas - 1272, Amaury de Maurepas - 1275, Jean de Maurepas.

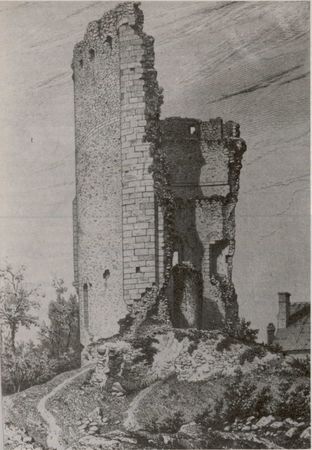

En 1276-1282 , changement de hiérarchie : Monsieur de Choisel fait hommage à l’évêque de Paris, et deux ans plus tard lui vend ses droits sur la châtellenie de Malrepast. Un cartulaire de l'église de Paris en fait plusieurs fois mention de ce lieu et l'appelle "château et châtelellenie de Maurepas, fief mouvant de l'évêque de Paris situé dans le Doyenné de Montfort". Ce fonctionnement de rendre hommage pendant le règne des Capétiens, puis des Valois perdure malgré une suite de famines cycliques, notamment celle déclenchée par la guerre de cent ans, où les soldats du roi Philippe VI pillent, tuent. La famille de Malrepast s’appauvrit tant qu’elle doit vendre ses terres et finit par s’enfuir. A cette époque, le Dauphin Charles cède par le décret de Calais, un tiers de la France aux anglais. En 1350, le riche Ingerger se prétend sire d’Amboise, de Chevreuse et de Malrepast est obtient 2 « arrière fiefs », Moulineuf et Villeneuve. Avec la guerre de Cent Ans, le château est abandonné et en1364 le château devient le repaire d’une troupe de brigands commandé par le seigneur brigand, Haymond de Massy, les villageois s'enfuis, les brigands rançonnent les voyageurs, terrorisent, assassinent. Cela dure de1364 à 1432 malgré la cession de la châtellenie à Pierre de Chevreuse (en 1367). C’est le Comte d’Arundel, seigneur de Maltravers qui met fin à cette situation en 1432. Il est lieutenant Angleterre et du Régent, avec une armée de 1200 archers et 400 lanciers, il est chargé de reprendre toutes les forteresses de la région de Montfort. Le 11 septembre 1432, ils prennent la Malrepast. Il semblerait que la tour aurait été coupée dans le sens de la hauteur afin qu’elle ne puisse être reconstruite, à moins que ce ne soient les paysans de retour à Malrepast qui aient eu besoin pour la reconstruction de leur propre maison. De même, aurait disparue la forteresse située au milieu des douves toujours existantes, faisant aujourd’hui parti de la ferme Belledent. Ce bastion, relié par souterrain, aurait en effet permit d’observer l’arrivée d’ennemis non visibles de la seigneurie. Mais le roi Louis XI ne peut maintenir l’ordre, la famine règne et les impôts sont très lourds.

La châtellenie de Maurepas change trois fois de propriétaires en cinquante ans : Maison de Chevreuse, duc d’Etampes, et Cardinal de Lorraine en 1577, pour un siècle, sans toutefois s’intéresser de cette terre. La baronnie de Maurepas appartient encore à la maison de Chevreuse qui la vend en 1543 au duc d’Étampes dont la femme Anne de Pisseleu est la maîtresse de François Ier. Avec la disgrâce de la duchesse, Maurepas est revendue dès 1551 au cardinal de Lorraine. Le cardinal désigne Jean du Fay, duc de Chevreuse, comme intendant. C’est lui et ses héritiers qui gèreront effectivement Maurepas pendant un peu plus d'un siècle. La misère paysanne reprend pendant la guerre de trente ans (1618 – 1648), des hommes sont enlevés, vêtus aux frais des villageois et enrôlés, les vivres sont volés, les impôts relevés. Les intempéries, déluge en 1651, sècheresses de 1662 et 1693 détruisent les récoltes amenant disette et épidémies de peste. L’église Saint-Sauveur reçoit 1659 deux cloches offertes par ses descendants Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, et Charles d’Albert, duc de Luynes, le favori de Louis XIII. L’une des cloches sera fondue à la Révolution. En 1621, le cardinal de Richelieu impose la destruction totale de la forteresse de la plaine, et il ne reste que les angles de l’église paroissiale, la porte ogivale, la ferme et ce que nous voyons encore aujourd’hui du donjon, réduit en hauteur, et tronqué de sa moitié. En 1691, le village est érigé en comté, et donné au Comte de Pontchartrain, Louis Phélypeaux, d’une famille blésoise anoblie au XVs. Intendant des finances, puis secrétaire d’Etat en 1690, sa carrière est couronnée par les postes de Chancelier et de Garde des Sceaux en 1691, et par le don du Comté de Maurepas. Lors de la construction du château de Versailles, un vaste chantier est lancé pour collecter toutes les eaux de la région afin d’alimenter les bassins et les fontaines. Deux rigoles sont creusées sur le plateau de Maurepas à partir de 1684 ; elles se rejoignent dans un bassin sec (l’étang des Bessières) puis un aqueduc enterré conduit l’eau vers l’étang des Noés (il passe encore sous le centre-ville actuel). Ce drainage permet d’assécher les marécages et l’agriculture peut se développer sur le plateau, le village est érigé en comté et octroyé à Louis Phélypeaux, chancelier et Garde des Sceaux de Louis XIV en 1691. Le petit fils de Phélypeaux, comte de Maurepas, sera ensuite ministre de Louis XV et de Louis XVI. Tombé en disgrâce aux yeux de Louis XV, il connaîtra un exil de 25 années, qu'il consacrera à la gestion de ses terres. Jean-Frédéric Phélypeaux devient alors Monsieur de Maurepas. Rappelé par Louis XVI, son exil prend fin et il devient président du conseil d'État. Il servira le Roi jusqu'à sa mort, en 1781.

En 1780, le Comte de Maurepas, Jean Frédéric Phélypeaux fait aménager Saint Sauveur. À la veille de la Révolution, Phélypeaux étant mort sans descendance, c´est le duc de Cossé-Brissac qui devient le nouveau seigneur de Maurepas.

Les armes de Maurepas se blasonnent ainsi : D'azur semé de quartefeuille d'or au franc-quartier d'hermine.

Aparté sur les devoirs du seigneur envers le peuple:

Le seigneur de Malrepast a aussi des devoirs envers les vilains du lieu : il doit les protéger en temps de guerre, leur fournir du travail, et rendre justice.

Ces devoirs lui donnent des droits qui, habilement renforcés, sont une lourde charge pour le peuple. En effet, le seigneur possède les serfs corps et âmes : ils doivent verser humblement un impôt (chevage) « en guise de reconnaissance », payer le droit de se marier avec une fille étrangère au village (formariage), payer un lourd tribu pour être affranchi, l’héritage du serf mort sans descendance revient au seigneur. Le statut du serf est quasi le même que celui de l’esclave dans l’antiquité.

- Les terres appartiennent toutes au seigneur.

Autour de la demeure du Seigneur s’étend le mansus indominicatus, c’est-à-dire sa réserve personnelle contenant jardins, pièce d’eau, réserve de chasse, et les champs cultivés par les serfs et vilains. Au-delà, la terre est morcelée en manses, exploitations cultivées par les vilains (paysans) Malrepastiens qui versent une redevance au Seigneur, les censives.

- Le seigneur possède aussi des heures de travail des vilains malrepastiens.

Trois jours par semaine servent à la construction du château et de la chapelle, à l’entretien des bâtiments, des chemins, à la culture de la réserve seigneuriale. Les habitants paient donc un bon prix la protection contre un éventuel envahisseur.

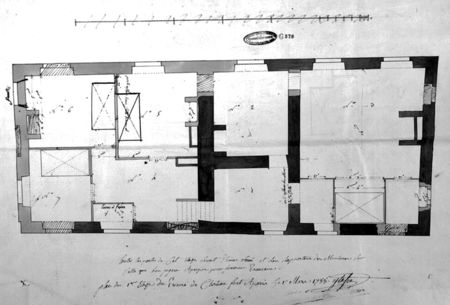

III Plan des lieux :

IV Descriptif du site:

1.Le château fort

1-1) Le site

Au IX ème siècle, la famille de Malrepast fait jucher sa demeure sur une motte artificielle édifiée pour accroître le champ visuel en cas d’attaque ennemie. Il s’agit d’un édifice en bois de trois étages, le sous-sol étant creusé dans la motte. Au XI ème, elle est reconstruite en pierres, plus solide en cas d’attaque ou d’incendie, au même emplacement. Les vilains charrient des tonnes de meulières des carrières environnantes, et les maçons entreprennent la construction qui durera 3 ans ! Des souterrains sont creusés pour rejoindre la maison comtale de Montfort et le château du seigneur de Neauphle distantes d’une dizaine de kilomètres. Il s’agit d’un édifice rectangulaire, inscrit dans une cercle de cent pas de diamètre, découpé de crénelages protégeant le chemin de ronde, le tout entouré d’un large fossé. Il reste aujourd’hui l’ouverture ogivale d’arcade en tiers point, pratiquée au nord de l’enceinte. Le seigneur de Malrepast a commandé un lourd pont-levis pour franchir le fossé.

Une chapelle était nécessaire à la vie de la communauté. Elle a été construite en meulières, accolée à la seconde porte intérieure de la forteresse, dans la « baille » (la basse-cour) pour le Seigneur et les villageois. Dès le XI ème siècle, elle comportait deux travées pour le chœur et trois pour la nef. Elle était décorée par des motifs géométriques peint sur l’enduit (il reste quelques traces), une colonne massive surmontée d’un chapiteau orné de motifs végétaux et de clés en tête à tête révèle l’existence d’un petit collatéral à deux travées , la voûte était en bois. La maison du chapelain est accolée à la chapelle.

Les communs qui regroupent les divers artisans (forgeron, charron et tailleur) se serrent au nord ouest, entre le puits et la mare, et le four et le pressoir, séparés de la demeure seigneuriale par un mur crénelé.

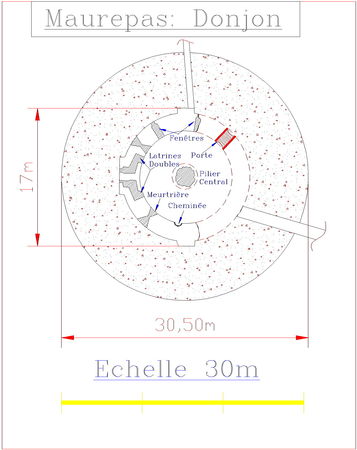

Au-delà, le donjon, masse de 20 mètres de haut et 17 de diamètre, domine les écuries seigneuriales. Il était surmonté de 4 échauguettes sur les contreforts destinée au guetteur.

L’ensemble de ce bâti assure la protection de la population de Malrepast. Construction et entretien sont donc assurés par les paysans (jours de Corvée). De plus ils doivent régler un certains nombre de redevances comme les banalités : paiement par une part des récoltes pour l’usage du pressoir et du four.

1-2) L'enceinte basse

Une enceinte basse est visible dans le parcelaire dont on voit une amorce le long de la porte basse.

1-3) La porte basse

Porte en arc brisé attenant à l'église est datable du XIIIs.

1-4) La Chapelle castrale Saint Sauveur XI-XVIs

Origine de l’église de Maurepas-village : une modeste chapelle seigneuriale. En 768 Pépin le Bref fait la donation des terres de « Malrepast » à l’Abbaye d’Argenteuil. Au Vlll ème siècle, le seigneur de Malrepas (Maurepas) s’installe sur une « motte féodale » (élévation de terre artificielle servant d’assise au premier château fort en bois). Sur cette butte se met en place le système féodal, un château et une chapelle qui sont construits conjointement certainement en boispuis construite en meulières en même temps que le Donjon . Cette construction fut édifiée dans la « baille » ou basse-cour ;Eglise au châtelain et à la communauté villageoise.

Au XI ème siècle , le château de bois est remplacé par une construction de pierre : une tour de 20 m de hauteur. Autour d’elle, en contrebas, un ensemble de petits bâtiments dont la chapelle, indépendante des autres constructions. Cette chapelle constitue le chœur roman de l’église actuelle où se trouve l’autel.

A cette époque existe le pilier dit « carolingien » orné de motifs végétaux.

A l’origine, ses murs sont couverts d’enduit peint de figures géométriques. l’ entrée est à l’emplacement de l’actuel vitrail de l’Annonciation. Pendant la guerre de cent ans, l’église subit de multiples abus (pillage ; incendie….) Les villageois souffrent et meurent de faim. En 1432 ; les Anglais prennent la maison forte. Le château est démantelé, l église reste ouverte à tous les vents. Alors, les paysans se servent des pierres de la forteresse pour construire leurs masures. la voûte qui avait brulé sera recontruite. Le porche couvert est appelé « caquetoire ». Elle est construite en pierres calcaires meulières jointoyées à chaux et à sablemarque sans doute la sortie principale de la , à l’identique du donjon cylindrique. Le tout était alors entouré d’une palissade et d’un pont-levis. L’arc devant l’église actuelle palissade et l’emplacement du pontultérieurement par une nef de trois travées. -levis. Au 16ème siècle,on a de nombreux fidèles, d’un coté les femmes et de l’autre, les hommes. Elle sera complétée Celledéplacée vers le côté, protégée par un porche, lieu -ci, effondrée, est refaite au début du XVIème, plus cintrée et surbaissée. Le sol est garni de carreaux de terre cuite. La sortie du fond de l’église est de réunion de la communauté villageoise sous la protection de « Nostre-Dame » et « Saint-Sauveur ».

1-5) La motte castrale

A l'angle méridionnal de ce château, une motte de plan circulaire de 30m de diamètre et haute d'environ 2m porte les restes du donjon circulaire.

1-6) L'enceinte haute

Il reste essentiellement des murs épais de 1,20m à 1,80m suivant l'orientation, épaulés de contreforts carrés rehausés d'échaugettes.

- Echauguettes:

- Contreforts:

- Poterne:

1-7) Les logis XV-XVIs

Ancien logis seigneuriale de 35m de long sur 20m de large, converti maintenant en ferme et entouré de divers bâtiments de ferme. A ces angles et sur les côtes, de massifs contreforts quadrangulaires portaient autrefois des échauguettes (dont une est conservée); c'étaient des guérites placées sur un point élevé, ou l'on pouvait surveiller les environs. La tour carrée dans laquelle s'ouvre la porte d'entrée date de la fin du XVIs.

1-8) Le donjon circulaire

La moitié d'un donjon circulaire (du dernier quart du XIs ou premier quart du XIIs) sur toute hauteur, qui faisait 17 mètres de diamètre à la base (en prenant les contreforts plats) et s'éleve à une hauteur d'environ 20 mètres. Ses murs sont épais de 2m, au centre s'élève un pilier rond (restes) de 3m de largeur sur 5m de haut qui supportait les planchers des 2 étages supérieurs. La salle du RdC est éclairée par 2 longues et étroites meurtrières à double ébrasement (intérieur et extérieur) caractéristique du XIs. Au premier niveau, sous une arcade plein cintre, s'ouvre une baie carrée (et l'amorce d'une seconde à l'ouest), deux portes étroites donnent accès à un double cabinet de latrines, éclairé par de petites meurtrières et un conduit d'une cheminée à l'Est implanté dans un contrefort. Au deuxième niveau, aucune ouverture de visible, juste le couronnement, des traces d'échauguettes sur les contreforts et des trous de boulin pour des hourds en bois.

- Cheminée:

- fenêtres:

- Archères:

- Latrines:

- Pilier Plancher:

- Chemin de ronde:

- Echauguettes:

1-9) Les fossés

Trace de fossés visiblent autour de la motte. De même autour de la haute cour on discerne des talus avec fossés correspondant à une defense avancée.

1-10) Les communs

Ils datent pour la plus des XVIs et XVIIs sur base plus ancienne, époque de la reconversion du château en ferme.

2.Elancourt, la commanderie Templière de Villedieu

2-1) Le site

Dans le "Polyptichus" d'Irminon, abbé qui établit un registre des biens de l'Abbaye de Saint-Germain des Prés au IXe siècle , nous rencontrons la première mention du nom de la commune sous la forme latino-germanique d' « Aglini Curtis » , signifiant la ferme enclose ou l'exploitation d'Aglin ou d'Agil (antrhroponyme). Le nom évoluera ensuite en Herencurtem (1144), Elencuria (1250), Ellencourt (1472), jusque la forme actuelle Élancourt en 1757.

Le village de la Villedieu Lez Maurepas est une commanderie de l'ordre du Temple, paroisse d'Elancourt, archidiaconé du pincerais, doyenné de Poissy. La Commanderie a été fondée vers 1180 par les moines-soldats de l’Ordre du Temple. Parmi d'autres dons, la commanderie reçu de Gui II, seigneur de Chevreuse, à sa mort en 1182, les droits sur la terre de La Brosse (près de Lévis-Saint-Nom), donation qui fut confirmée par Simon de Chevreuse, fils du précédent et frère de Milon IV, son ainé, qui ne régna que de 1182 à 1190. De plus, celui-ci leur laissa, en toute propriété, avant son départ pour la troisième croisade, le village de Boullay-les-Troux, le bois des Layes à Auffargis et le haras installé sur le domaine. Lors de la dissolution de l'Ordre en 1312, tous les biens de la Villedieu-Maurepas furent placées sous l'obédience de la commanderie hospitalière de Louviers-Vaumion. Les terres, la chapelle Saint-Thomas et le grand vivier qui constituait la commanderie avaient été données en 1181 par Godefroy d'Ambleville aux frères de Jérusalem. L'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem deviendra l’Ordre de Malte.

La coutume en vigueur sur le territoire de la commanderie était celle de Trappes, antérieure à l'an mille, qui fut règlementée en aout 1226 par Pierre d'Auteuil, abbé de Saint-Denis. Il n'est pas douteux que certains articles de ce remaniement soient en rapport avec des démêlés entre l'Abbaye et les Templiers, dont les possessions se trouvaient enclavées dans les terres Saint-Dionisiennes. Par la bulle Omne datum optimum que Saint Bernard leur avait fait accorder, les Templiers jouissaient de privilèges en rapport avec les services qu'ils rendaient ou avaient rendus en Orient. Exemptés d'impôts, de dimes, dépendants uniquement du Pape, exerçants leur propre justice, ils constituaient une entité qui était loin de plaire aux religieux de Saint-Denis et à beaucoup d'autres. La commanderie, sinon la chapelle, eut beaucoup à souffrir comme tous les environs des bandes de pillards, routiers et écorcheurs, ainsi que de l'occupation anglaise durant la Guerre de Cent ans. le domaine se trouvait dans un tel état de pauvreté à la fin des hostilités que, ne pouvant plus subvenir à ses propres besoins, il fut directement rattaché à l'hôpital Saint-Jean de Latran de Paris, dépendant du Grand Prieuré de France, en 1474. Durant les guerres de religion, le domaine fut rançonné par les troupes huguenottes en 1567 et 1568.

Nom des commandeurs connus de 1469 à 1789 |

Dates |

Guillaume Lesbahy |

1469-1506 |

Charles des ursins |

1506-1522 |

Guillaume Quignon |

1522-1549 |

François de Lorraine |

1549-1550 |

Pierre de la Fontaine |

1550-1567 |

Guillaume de la Fontaine d'Ognon |

1567-1569 |

Henri d'Angoulême |

1569-1577 |

Philibert l'Huillier |

1577-1597 |

Bertrand Pelloquin |

1597-1603 |

Georges de Regnier |

1603-1620 |

Alexandre de Bourbon |

1620-1630 |

Guillaume de Meaux |

1630-1639 |

Amador de la Porte |

1639-1645 |

Hugues Rabutin de Bussy............................. ... ...... |

|

Jacques de Souvray ou de Souvre |

|

Henry de la Salle |

|

Pierre de Culant, seigneur de la La Brosse |

|

François Noué de Villiers |

|

Jacques de Noailles |

|

Alexandre César d'O |

|

Francois le Maire de Parisis Fontaine |

|

Adrien Claude Le Tellier |

|

Joseph de Laval Montmorency de Montigny |

|

Alexandre Thomas du Bois Givry |

|

Joseph de Lancry Pronleroy |

|

Jean Bois Roger de Rupierre |

|

Louis François de Paule Le Febvre d'Ormesson |

|

Jacques de Rogres de Champigneulles |

C'est vraisemblablement vers cette époque qu'il n'y eut plus, et ce jusqu'à la Révolution française, qu'un receveur des terres (en quelque sorte un fermier) à sa tête et que la chapelle, si elle continuait d'être soigneusement entretenue, n'était plus desservie que de temps en temps par un moine de l'Ordre ou par le curé d'Élancourt, tous les jeudis, ainsi que l'atteste un acte de 1750. Il ne reste aujourd’hui des bâtiments originaux que la chapelle en pierre de meulière qui a été inscrite en 1926 à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Les autres bâtiments ont été construits ultérieurement, au cours des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. En 1792, la Révolution française confisque les biens français de l'Ordre de Malte et vend l'ensemble, en tant que bien national. La commanderie devient une ferme et, en 1900, sera une des plus importantes de la région avec une douzaine d'ouvriers agricoles à demeure. À partir de la fin des années 1930, à la suite d'une expropriation, le site va rester à l'abandon jusqu'en 1970, date de la création de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'établissement public d’aménagement (EPA) en devient propriétaire. D'importants travaux de restauration sont alors effectués de 1971 à 1978. Après avoir abrité un office d’information de l’EPA et un centre culturel à vocation polyvalente, à savoir des expositions, des séminaires, des ateliers et des logements d’artistes ainsi qu'un restaurant. Les locaux sont aujourd'hui en cours de réaménagement. Les lieux sont aujourd'hui la propriété de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

La Villedieu était une commanderie rectangulaire, telle qu'elle subsiste, malheureusement amputée d'un de ses cotés. Entourée de murs, elle était défendue par un ru. Ce fossé et les pièces d'eau qui existent encore, en partie du moins, avaient une surface de 4 hectares et demi. Ils constituaient non seulement des éléments de protection mais contribuaient largement à l'alimentation de la communauté dont la règle recommandait une faible consommation de viande.

2-2) La Chapelle

La chapelle de la Villedieu, qui est le dernier témoin médiéval de la région, est un gracieux édifice aux proportions élégantes de 28 mètres sur 8. Sa hauteur intérieure primitive était de 11,80 mètres à la croisée des ogives. les façades sont percées de 14 fenêtres ogivales de 6 mètres sur 1,40 mètre, séparées par des contreforts montant jusqu'au toit d'ardoise. il est rare qu'une chapelle templière soit éclairée avec une telle profusion. Ces fenêtres furent bouchées par les fermiers qui ouvrirent, selon leur fantaisie, des portes et bâtirent des appentis un peu partout.Sous l'unique ouverture de la façade, on trouve un porche surmonté d'une archivolte sculptée en pointe de diamant, signature indubitable du XIIe siècle, cette arcade repose sur deux consoles peu saillantes.

À sa droite et au pignon, une tourelle octogonale, dont l'accès se retrouve à l'intérieur de la chapelle, est coiffée d'un toit conique. Son escalier à vis, éclairé par des meurtrières, conduit au sommet se terminant en lanterneau. On rencontre rarement ce genre de tourelle dans les commanderies; elles sont généralement de surface circulaire. Signalons que la construction octogonale est considérée chez les templiers comme une architecture marquant un endroit initiatique privilégié. De fait, cette tourelle étant d'un diamètre plutôt réduit, on comprend mal pourquoi son concepteur a pris la peine de lui donner cette apparence; dans nombre de chapelle comportant une telle tourelle, cette dernière est incorporée à "l'intérieur" et n'est visible qu'à partir du toit à la manière d'une cheminée. Nous savons que des frères du Temple avaient été intronisés à La Villedieu, cérémonie qui n'avait pas lieu dans toutes les commanderies, ceci expliquant peut-être cela.

Sur la façade sud de la travée la plus proche du chœur, s'ouvrait autrefois une porte secondaire qui, si l'on considère les plans habituels des commanderies, devait donner accès au logis du commandeur. À l'intérieur, l'abside est à cinq pans. Les six arcs de voute, soigneusement moulurées, reposent sur de graciles colonnettes dont les astragales supportent des chapiteaux ornés de feuilles ou de crochets. Vers la droite du chevet, sous une arcade ogivale, s'ouvre dans l'épaisseur du mur, une piscine d'église à deux cuvettes: ronde et carrée. Trois travées d'égales dimensions succèdent au chœur. Leurs arcs sont portées par des culs-de-lampe en encorbellement décorés de feuillages différents à chaque élément-feuilles d'eau, de chêne, de trèfle. Les clés de voute sont toutes sculptées et il semble qu'elles comportaient des motifs issants qui ont disparus.

Le sol a été plusieurs fois remanié; abaissé lorsque la chapelle fut transformée en grange, on y découvrit huit pierres tombales qui furent sans doute récupérées comme matériau de construction. Le sol fut relevé à son niveau initial lors de travaux de restauration; on y découvrit des fragments du dallage originel. Des restes de vitraux furent également découverts. D'une grande simplicité, ainsi qu'il convenait au cadre de la chapelle, des médaillons en provenance de Saint-Denis, ont été incorporées à l'ensemble du chœur.

Cette chapelle ne sera dédiée qu'à saint Jean-Baptiste qu'après son transfert aux hospitaliers.

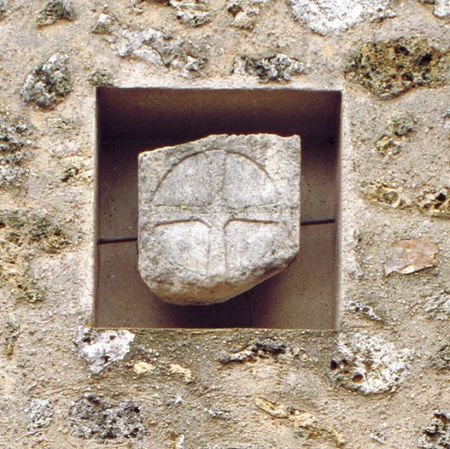

2-3) La Croix Templière

Cette croix du XIIs, gravée sur ses deux faces d'une croix templière inscrite dans un cercle, est déterrée lors de la restauration du bâtiment. Il pourrait s'agir d'un vestige d'ornement, d'une pierre tombale ou d'une borne territoriale. La croix templière marque tout ce qui appartient au Temple : hommes, maisons, champs et bétails. Elle est le signe que ces propriétés sont libres d'impositions. Parmi les autres emblèmes cruciformes de l'ordre du Temple se trouvent la croix celtique et la croix de Saint-Georges.

Lors des travaux de restauration dans les années 70, une pierre gravée sur les deux faces d'une croix templière inscrite dans un cercle, a été retrouvée. Tout comme à Westerdale ou à Arveyres, ces croix servaient très certainement de bornes territoriales. On peut voir cette borne aujourd'hui qui a été insérée dans la façade d'un bâtiment face à la chapelle avec les deux faces visibles.

2-4) Les bâtiments conventuels

Protégé par le ru, les bâtiment conventuels faisait office de rempart contre l'extérieur. Ils datent du XVIIs sur base des XII-XIIIs.

2-5) L'enceinte et les fossés

3.Index et bibliographie:

- Châteaux forts et féodalité en Ile de France du XI au XIIIs: André Châtelain - 1983.

- Le patrimoine des communes des Yvelines: FLOHIC - 2000.

- Guide DESLOGIS-LACOSTE "Yvelines" 78: Michel de le Torre - 1992.

- Le guide du patrimoine "Ile de France": J-M Perouse de Montclos - 1994.

- L'Ile de France des châteaux forts: Christian Corvisier - 2004.

- Ile de France Gothique 2 "les demeures seigneuriales": Jean Mesqui - 1988.

- Histoire de Neauphle le Château et de ses environs du XIs à nos jours: Alfred Prud'homme - 1902 (red. 1990).

- Un village nommé Breval: Georgette Aucher - 1979.

- L'Ile du fort de Meulan et petite histoire des rues de Meulan: Madeleine Arnold Tétard - 1997 et 2006.

- Mantes médiévale "la collégiale au coeur de la ville": Agnès Barruol & Nicolas Faucherre - 2000.

- Histoire de Mantes et du Mantois à travers chroniques et mémoires des origines à 1792: Marcel Lachiver - 1971.

- Donjons romans des pays d'Ouest: André Châtelain - 1973.

- Châteaux forts "images de pierre des guerres médiévales": André Châtelain - 1983.

- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome I "Les organes de la défense": Jean Mesqui - 1991.

- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome II "La résidence et les éléments d'architecture": Jean Mesqui - 1993.

- Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen en France: Charles-Laurent Salch - 1979 (red. 1987).

- Dictionnaire des châteaux de France "Ile de France": Yvan Christ - 1978.

- Demeures médiévales "coeur de la cité": Pierre Garrigou Grandchamps - 1999.

- Les Cisterciens: Julie Roux - 2003.

- Pour comprendre les monuments de la France: J.A. Brutails - 1997.

- L'héraldique: Claude Wensler - 1997.

Châteaufort et les Montlhéry, donjon circulaire tome III

CHATEAUFORT

Le site aux 5 Seigneuries

Les Donjons circulaires du XIIs, Tome III

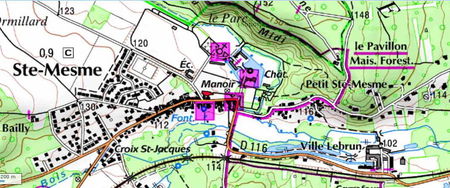

I Situation géographique :

II Contexte géopolitique et historique :

Châteaufort est une petite localité située en partie sur le plateau de Saclay et dans la vallée de Chevreuse, en limite de l'Essonne. Elle fait partie du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Elle est irriguée par la Mérantaise, petite rivière affluent de l'Yvette. Commune du parc régional naturel de la haute vallée de Chevreuse, le village se développe sur un promontoire dominant la vallée de la Mérantaise jusqu'au hameau de la Trinité.

Quel contraste entre l'actuel village et la place forte du XIe siècle, siége du principal doyenné de l'évêché de Paris, auquel 98 paroisses étaient rattachées. À l'époque mérovingienne, la colline s'ornait d'un oppidum, remplacé à partir de 1068 par une imposante forteresse à trois enceintes passant pour être inexpugnable, dont les vestiges actuels de Montlhéry donnent une bonne idée. La première ligne des remparts joignait trois imposantes tours cylindriques : le donjon (dont seule subsiste la base) de 36 mètres de haut et de 20 mètres de diamètre, les tours de la Motte et de Marly, qui ont conservé leurs fondations et leurs souterrains.

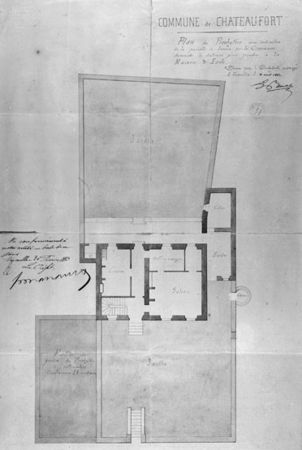

Notre forteresse fut bâtie sous le règne de Philippe Ier (1060-1108), dernier roi sans pouvoir. En 1068, Gui I de Montlhéry, puissant seigneur de Chevreuse et de Rochefort possède un château à Châteaufort. Nos trois seigneurs d'alors, Gui de Châteaufort, Hugues de Crécy et le Chevalier Amaury, possédaient outre celle de Châteaufort, de nombreuses autres forteresses en Île-de-France. Ces places fortes sont les verrous du domaine royal. Le fils de Philippe Ier, Louis VI le Gros, comprit que son autorité royale passait par la soumission de ces seigneurs alentours, mieux armés. C'est ce qui perdit notre forteresse en 1118 : le roi provoqua chez notre sanguinaire seigneur Gui le Rouge une jalousie qui le poussa à assassiner l'un des siens, effectivement son fils Hugues de Crécy assassine son cousin Milon II de Bray à qui il voulait usurper la possession de Montlhéry. Cette année-là, Châteaufort, Gometz et Montlhéry furent démantelés, et rattachés au domaine royal. La guerre de 100 ans (1333-1453) détruira Châteaufort au point que ses habitants, si appauvris, devront vendre les cloches de l'église Saintle -Christophe pour permettre à la dernière de sonner encore. Ce sont des ruines que Louis XI offre à son écuyer Charles de Buz en 1467, en nommant Capitaine de Châteaufort. En 1482, seules six maisons méritent encore cette appellation. Le château royal (la tour de Marly) est « tout en ruynes ». En cette fin du XVe siècle, des agglomérations autrefois prospères comme Châteaufort ont perdu tout éclat et ne se remettront jamais complètement de leur désolation. Chevreuse, nichée au fond de sa large vallée, deviendra de plus en plus prospère. Le XVe siècle révèle un magnifique épanouissement rural : Magny ne compte pas moins de 27 hameaux et, à Toussus, le Plessis est fort peuplé. Le personnage le plus rayonnant de l'époque est sans contestation Jean d'Escoubleau (1488-1572), dont la famille enrichira la vallée pendant plus d'un siècle. Au XVIIe, Châteaufort continue de servir de pion dans les échanges seigneuriaux. Ainsi en 1629, quand Louis XIII le cède au Duc de Lorraine ; ainsi le 8 mai 1646, quand ce dernier l'abandonne au marquis, prince, comte et seigneur d'une région impressionnante, Jean d'Escoubleau (homonyme de son illustre aïeulC'est ). Hélas ! son successeur n'est pas de la même trempe : en 1673, il est dépossédé de presque toutes ses terres, dont Châteaufort. le 12 juillet 1675 que le village perd son droit de rendre justice : celle-ci se transporte à Chevreuse et le Champ de Justice, désaffecté, sera revendiqué par les villageois au vu qu'ils en assuraient l'entretien de tous temps et qu'ils y faisaient paître leurs bêtes. Ils n'obtiendront pas cette dernière grâce. Le Prieuré, naguère le plus riche du diocèse de Paris, ne vaut guère mieux que le reste du village : ses revenus sont au plus bas et l'on doit étayer l'église, dont les voûtes menacent d'ensevelir les paroissiens. En 1679, le Chevalier d'Albert, frère du Duc de Chevreuse, devient Comte de Châteaufort. En 1691, le seigneur de Châteaufort est le Duc de Chevreuse. Né en 1646, il épouse en 1667 la fille aînée de Colbert, s'installe au château de Dampierre et l'embellit tel que de nos jours. Il rachète Châteaufort et Magny et devient ainsi propriétaire de la majeure part de la vallée de la Mérantaise1er . Hélas pour lui, éduqué auprès des Solitaires de Port-Royal, et donc janséniste, il subit la haine de Madame de Maintenon. Lorsque, le février 1692, Louis XIV rattache Châteaufort au domaine royal, cette grande Dame en exigera la jouissance des revenus jusqu'à son exil final au Couvent de Saint-Cyr. L'hiver terrible de 1708-1709 mérite le récit. Le gel persistant plus de 60 jours avait immédiatement rendu « les rivières solides jusqu'à leur embouchurela , et les bords de mer capables de supporter de lourds charrois ». Un dégel trompeur fut suivi d'un froid polaire meurtrier. À Châteaufort, famine fut totale. Du 5 janvier au 2 février, pas moins de 24 000 habitants périrent de froid dans la région. Les intendants royaux valorisèrent leurs réserves de grain conservées en province en en raréfiant la vente. En 1767, Louis XV voit s'achever sept ans de la ruineuse Guerre Coloniale. Mais le roi ne rêvait que d'agrandir son domaine de Versailles en pillant le trésor public. Il y enclavera les terres du Prieuré Saint-Christophe ainsi que celles du Fief de la Grange. Il meurt le 6 mai. En 1787, le nouveau Prieur, affligé de tant de ruines, entreprend de gros travaux pour l'église, lesquels ne permettront que de consolider pour un temps. Pendant ce temps, les gentilshommes du Comte d'Artois ont tant de goût pour Châteaufort qu'ils investissent les fiefs du Gavoy et de la Geneste, où ils bâtissent l'actuel castelet. Cette même année, notre Prieur fait restaurer « le manoir » par l'architecte royal Gondouain. Le chantier, réceptionné le 12 avril 1791, nous vaut l'actuel prieuré.

Les armes des Châteaufort se blasonnent ainsi : De gueules au château fort d'argent maçonné et ajouré de sable, ouvert du champ, mouvant de la pointe, donjonné et flanqué de quatre échauguettes, le donjon chargé d'un écusson d'azur fretté d'or.

III Plan des lieux :

En cours de réalisation

IV Descriptif du site:

1.Le château de Gui de Châteaufort "Le Donjon"

1-1) Le site

La moitié du niveau inférieur du donjon circulaire, qui faisait 18,60 mètres de diamètre à la base et devait s'élever à une hauteur d'environ 36 mètres, constitue le seul vestige du château fort édifié au XIe siècle par l'un des trois seigneurs du fief. Ces murs ont une épaisseur de 3m et contreforté de 4 larges saillants quadrangulaires, ce donjon conservé que sur sa moitié du niveau inférieur correspondant à une salle basse, on remarque un corbeau de pierre orné d'une figure grimaçante, un couloir de latrine et les vestiges de 2 archères à double ébrasement comme à Maurepas. Dominant la vallée de la Mérantaise, trois châteaux à portée de flèche coexistaient sur le site de Châteaufort. Celui-ci est intégré au domaine royal en 1108. Louis XIV en fait l'acquisition auprès du duc de Chevreuse en 1692 puis en fait don aux Dames de Saint-Cyr. Bien national en 1789 puis propriété privée à partir de 1840, il est par la suite détruit en grande partie.

1-2) Intérieur du donjon

1-3) Extérieur du donjon

Couloir de latrines Console à tête grimaçante

1-4) La haute cour

2.Le château d'Hugues de Crécy "La Motte"

2-1) Le site

Le Château du Gavois, inspiré du XVIIe siècle, est construit sur l'emplacement du château de la "Motte" d'Hugues de Crécy (tour en bois sur motte castrale). Le site se trouve à proximité de celui qui compte au Moyen Âge l'un des trois châteaux de Châteaufort dont il reste une motte castrale. Paul Henri Nenot, l'architecte de la Sorbonne, réalise en 1910 la terrasse et le pavillon à l'est. Ce château en brique et pierre, constitué d'un corps central entre deux corps latéraux dont l'un est flanqué d'une tour, est précédé en façade d'un escalier avec perron. Couvert d'un toit d'ardoise, il s'élève sur deux étages percés de fenêtres, lucarnes et d'ouvertures en forme de meurtrière sur la façade arrière.

Blason de Crécy-la-Chapelle: d'azur, à trois croissants entrelacés d'argent.

- Aparté sur la famille de Crécy: C'est à partir des IXe et Xe siècles que fut édifiée la première forteresse à Crecy en Brie ou Crécy la Chapelle (aujourd'hui). Isabelle, comtesse de Crécy, apporta en dot à Gui I dit le Rouge (voir bio sur Rochefort en Yvelines), comte de Rochefort, la ville. Gui et son fils Hugues se joignant aux ennemis du roi Philippe Ier de France dotèrent Crécy d'une redoutable défense. Comme dans toutes villes fortifiées, il y avait un château, des remparts, des tours (dont certaines existent toujours), des portes, etc. Par le jeu des mariages, Crécy échut à Gaucher II de Chatillon, vassal des comtes de Champagne. C'est à lui que l'on attribue les renforcements des fortifications et le creusement du dernier brasset.

2-2) La motte castrale

2-3) Le château de Gavois

3.Le château d'Amaury de "Marly"

3-1) Le site

Bâtie sur le sommet de la motte de Marly ' site de l'ancien château fort de Marly ', cette maison bourgeoise à travées s'élève sur deux niveaux et un étage de comble. Au XIe siècle, ce site accueillait l'un des trois châteaux forts que comptait le village. Possession du chevalier Amaury, il est appelé plus tard château de Marly. Le donjon démantelé en 1614 sert à la reconstruction du château de la Geneste. Le château de Marly carré flanqué de quatre tours cylindriques est entièrement détruit au cours du XVIIIe siècle.

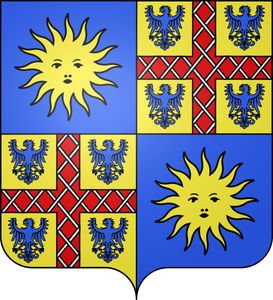

Les armes de Marly-le-Roi se blasonnent ainsi : écartelé, au premier et au quatrième d'azur au soleil d'or, au deuxième et au troisième d'or à la croix de gueules treillissée d'argent et cantonnée de quatre aiglettes d'azur.

- Aparté sur la famille de Marly: A l’époque de la féodalité, au Moyen-Age, une importante famille de seigneurs "villageois", celle des "chevaliers de Marly", règne sur la région allant de Chambourcy à Saint Germain en Laye, tandis que d’autres familles seigneuriales possèdent des terres à Marly, les "de Vuicherens", "de Messel" ou "de Bennewyl". La ville de Marly eut, un château féodal qu'occupèrent ses seigneurs au Moyen âge, les Thibaud, les Mathieu, les Bouchard de Marly ; puis, la famille de Lévis au XIVe et XVe siècles, et la seigneurie passe à divers autres personnages jusqu'en 1676, époque à laquelle Louis XIV en fit L'acquisition. Ce château, dont il ne reste plus aucun vestige, était situé dans le haut du bourg, tout proche de l'église Saint-Vigor.

3-2) La motte castrale

3-3) L'enceinte

3-4) La maison bourgeoise

3-5) Les souterrains

Le sous-sol de Châteaufort renferme un réseau de galeries souterraines (XIs) qui reliait le donjon, le château de Marly et l'église. Un autre souterrain qui pouvait être utilisé par des carrosses, reliant Versailles à Chevreuse, passait par Châteaufort. Le souterrain situé sous l'école, d'une longueur de 9 mètres, est l'un des mieux conservés.

4.Le domaine de la Geneste

4-1) Le site

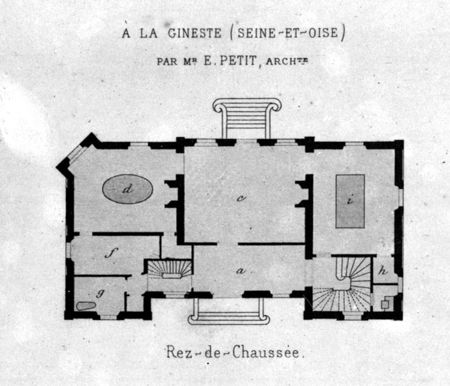

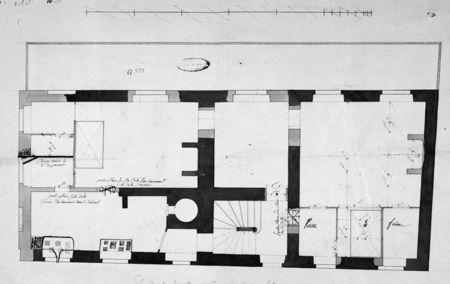

Sur le fief mentionné en 1554 existaient un château, un moulin à eau et un colombier aujourd'hui détruits. L'ancien château est reconstruit en 1614 avec des remplois du donjon du château de Marly. Détruit à son tour, un nouveau château édifié par Eugène Petit le remplace en 1857. De style classique, il est bâti selon un plan symétrique et possède un sous-sol et deux étages. Le château est flanqué à l'arrière d'une échauguette à toit conique et d'une tour carrée coiffée d'un toit conique orné d'un clocheton. La façade avant du corps central est surmontée d'un toit percé de lucarnes rondes et rectangulaires. Une partie du domaine accueille aujourd'hui un terrain hippique. Une grande tour ronde couverte de lierre est érigée à l'entrée du domaine de la Geneste. Sûrement bâtie en même temps que le château, elle est recouverte d'un crépi imitant la pierre qui disparait sous la végétation. Elle possède trois étages, des fenêtres en ogives ou cintrées et un toit plat crénelé. Cette tour d'inspiration médiévale confère au lieu une ambiance romantique ; elle est attribuée à Eugène Petit.

5.Le domaine d'Ors

5-1) Le site

Ce fut le plus imposant fief de Châteaufort, construit autour d'un modeste sanctuaire perdu à flanc de coteau (devenu la crypte de la chapelle). Ses 850 hectares se composaient d'un parc botanique autour du château sans caractère mais richement orné et meublé, de vastes communs et écuries, de maisons de garde-chasse et des bâtiments du moulin, dont la roue termina sa ronde au milieu du siècle dernier. Construit au cours du XIVème siècle, le fief d'Orce ou Ors est attesté en 1354 et un château y est édifié par Jean de Luynes. Au cours des siècles suivants le domaine accueille une chapelle, un moulin, des communs ' écuries, grange, sellerie, logement ' une glacière et un pont galerie. Ce fief fut embelli au début du XIXème siècle par son propriétaire brésilien, notamment par les crépis grisés des façades et le portail de la chapelle sur le modèle du château de Versailles. Jusqu'à la fin du siècle, Ors brilla d'un éclat remarquable. Occupé jusqu'en 1945 par l'état-major allemand, qui faisait réparer ses engins sous les bois du splendide parc, il fut rasé volontairement en 1951 et ses vestiges éparpillés dans toutes les vieilles demeures du village. Abandonné par son héritier en 1951, il sombra dans l'oubli jusqu'en 1984, date à laquelle furent créés les premiers spectacles historiques. Le domaine est alors racheté par la municipalité. On peut toujours admirer la chapelle, le moulin à eau récemment restauré par le Parc naturel régional, le bel ensemble des communs, le dôme abritant une rare glacière intacte, l'orangerie, les loges de gardes décorées de bas-reliefs de terre cuite (oeuvres d'Augustin Pajou, 1784), le pont-galerie, dont l'arche médiévale fut ornée d'arcades couvertes au début du XIXème siècle. L'emplacement du vaste château est aujourd'hui insoupçonnable. Il était avec le moulin la principale source d'emplois du village. La légende raconte qu'ainsi le dernier baron d'Ors voulut clore sa lignée en empêchant toute intrusion et qu'il put financer cette démolition en vendant l'une des deux boules de platine des paratonnerres. Il va sans dire que le sous-sol d'Ors est bien truffé de galeries, dont certaines sont bien conservées.La chapelle du domaine d’Ors, désaffectée, était l’ancien oratoire du château. Celle-ci a été rénové récemment par la commune, notamment son portique issu de l’Abbaye de Gif. Les constructions qui subsistent ' notamment les écuries ' sont mises en valeur par une association locale qui organise des sons et lumières sur ce site protégé. La petite chapelle du château d'Orce est élevée à l'entrée du domaine. Vers 1817, la façade de l'édifice reçoit un majestueux portail de la première moitié du XVIIe siècle, provenant de l'abbaye du Val de Gif-sur-Yvette. Flanquée de deux paires de colonnes ioniques, l'entrée de la chapelle est surmontée d'un large entablement coiffé d'un fronton à volutes, auquel est suspendue une guirlande feuillagée. Une statue de la Vierge sur un piédestal occupait autrefois le centre de cette élégante composition maniériste, qui était également encadrée de pots à feu. L'existence de ce moulin est attestée en 1694 avec celle du château d'Orce. Aujourd'hui propriété du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, il est en cours de réhabilitation. Un petit musée sur le thème de l'eau et des moulins y sera installé ainsi qu'un atelier de fabrication artisanale du papier.

6.Le Prieuré Saint Christophe

6-1) Le site

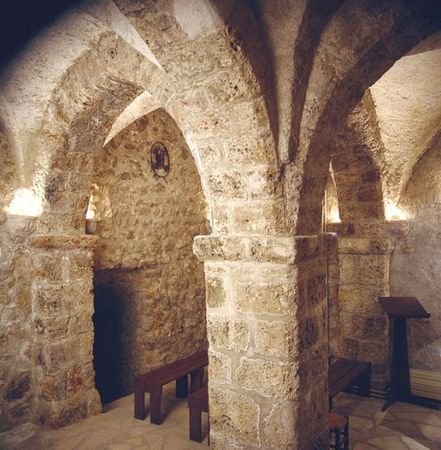

L’église Saint Christophe de Châteaufort date de 1848, style Napoléon III, autant dire sans style émotionnant. Elle fut reconstruite sur les ruines de l’ancienne église prieurale des bénédictins du XIIe siècle détruite à la révolution. On peut imaginer ce qu’elle devait être en contemplant la petite crypte du Prieuré contiguë, restaurée en 1982. L’église actuelle, joyeusement de blanc vêtue, a été décorée par les paroissiens et leur pasteur. On y remarque l’ancienne chaire provenant de Port Royal (1702) transformée en autel. La cloche et deux verrières datent de 1850. Sept vitraux sont de facture récente et le grand orgue a été installé en 1998. L'église du prieuré Saint-Christophe est élevée au XIe siècle, période où Châteaufort est un doyenné important du diocèse de Paris. L'église dépend à l'origine du prieuré bénédictin bâti au XIe siècle. Une chapelle est fondée en 1350 dans l'église. Celle-ci coexiste jusqu'à la Révolution avec l'église paroissiale de la Sainte-Trinité située sur le hameau éponyme et détruite en 1750. L'édifice actuel reconstruit comporte trois vaisseaux ainsi qu'une tour-clocher carrée surmontée d'une flèche polygonale qui s'élève contre le chevet plat. Installée en bordure de plateau, elle domine la vallée de la Mérantaise. Cette crypte, découverte au début des années 1980, est le dernier vestige du prieuré fondé au XIe siècle. Elle présente une remarquable voûte en ogives de la même époque et abrite l'entrée de l'un des nombreux souterrains qui sillonnent le sous-sol du village. Les chanoines de l'abbaye bénédictine Saint-Pierre-de-Bourgueil construisent au XIe siècle un prieuré à l'emplacement de l'église actuelle. Au XVIIe siècle, il est l'objet d'une attaque des dragons du roi, provoquée par le soutien du curé de Châteaufort aux idées du jansénisme. Plusieurs propriétaires en font l'acquisition à partir de 1791. En 1868 il est donné aux s'urs par les Dames de Saint-Cyr, auxquelles Louis XIV cède la seigneurie de Châteaufort. Ce bâtiment s'élève sur deux étages avec un étage de comble couvert d'un toit d'ardoise percé de trois lucarnes. Celle du centre est placée dans une niche en meulière apparente, à pignon couvert.

a) L'église

La crypte romane XIIs

b) Les logis

c) Bâtiments conventuels

6-2) La Ferme de la Grange

Une ferme appelée la Grange aux Moines est mentionnée en 1500. Le corps de logis est bâti en 1877 et le dernier étage ajouté en 1909. Doté d'une élévation à travées, il est couvert d'un toit d'ardoise à pignon central. Les bâtiments sont aujourd'hui transformés en logements. Cette ferme possède encore un ancien travail à ferrer.

7.Index et bibliographie:

- Châteaux forts et féodalité en Ile de France du XI au XIIIs: André Châtelain - 1983.

- Le patrimoine des communes des Yvelines: FLOHIC - 2000.

- Guide DESLOGIS-LACOSTE "Yvelines" 78: Michel de le Torre - 1992.

- Le guide du patrimoine "Ile de France": J-M Perouse de Montclos - 1994.

- L'Ile de France des châteaux forts: Christian Corvisier - 2004.

- Ile de France Gothique 2 "les demeures seigneuriales": Jean Mesqui - 1988.

- Histoire de Neauphle le Château et de ses environs du XIs à nos jours: Alfred Prud'homme - 1902 (red. 1990).

- Un village nommé Breval: Georgette Aucher - 1979.

- L'Ile du fort de Meulan et petite histoire des rues de Meulan: Madeleine Arnold Tétard - 1997 et 2006.

- Mantes médiévale "la collégiale au coeur de la ville": Agnès Barruol & Nicolas Faucherre - 2000.

- Histoire de Mantes et du Mantois à travers chroniques et mémoires des origines à 1792: Marcel Lachiver - 1971.

- Donjons romans des pays d'Ouest: André Châtelain - 1973.

- Châteaux forts "images de pierre des guerres médiévales": André Châtelain - 1983.

- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome I "Les organes de la défense": Jean Mesqui - 1991.

- Châteaux et enceintes de la France médiévale, de la défense à la résidence, tome II "La résidence et les éléments d'architecture": Jean Mesqui - 1993.

- Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen en France: Charles-Laurent Salch - 1979 (red. 1987).

- Dictionnaire des châteaux de France "Ile de France": Yvan Christ - 1978.

- Demeures médiévales "coeur de la cité": Pierre Garrigou Grandchamps - 1999.

- Les Cisterciens: Julie Roux - 2003.

- Pour comprendre les monuments de la France: J.A. Brutails - 1997.

- L'héraldique: Claude Wensler - 1997.

Tremblay sur Mauldre & la Hunière

TREMBLAY sur MAULDRE "La HUNIERE"

GARANCIERES - GROSROUVRE- SAINT REMY L'HONORE

Les Donjons circulaires du XIIs, Tome II

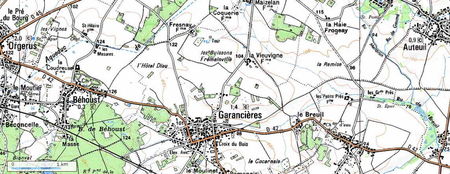

I Situation géographique :

II Contexte géopolitique et historique :

Le territoire de la commune du Tremblay-sur-Mauldre, en pente vers le nord-est, s'étend sur le versant ouest de la vallée de la Mauldre au nord du massif forestier de Rambouillet, la rivière formant la limite est de la commune. L'habitat est groupé dans le bourg qui jouxte le château du Tremblay.